Vorarbeiten

Demontage des Innenraums

Der erste Schritt beim Ausbau ist – na wer errät es? – genau! Erst Mal alles auszubauen, was drin ist.

Wenn man entdröhnen und dämmen will, müssen auf jeden Fall Dachhimmel, Verkleidungsteile und Bodenplatte (falls vorhanden) weg. Auch die Plastikablagen der Türen müssen raus, sowie der Himmel im Fahrerhaus, damit Ihr das Blech dahinter mit Entdröhnmatten bekleben könnt. Eure Ohren werden es Euch später danken.

Falls bei dir eine Trennwand zwischen Fahrerraum und Ladefläche eingebaut ist, die du unbedingt raus machen möchtest – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, denn so nackig siehst du dein Fahrzeug hoffentlich so schnell nicht wieder.

Im T5 sind die Verkleidungsteile mit speziellen Plastik-Clips* angebracht. Die sind… nennen wir es mal suboptimal. Sie gehen leicht kaputt, da das Plastik mit der Zeit spröde wird und die Ersatzteile von Drittherstellern passen oft nicht so gut und bereiten viel Frust. Im Idealfall ersetzt man alle Clips an dieser Stelle übrigens gleich mit Nietmuttern*, die perfekt in die Löcher der Clips passen. So kann man danach alles mit richtigen Gewindeschrauben wieder befestigen.

Im nächsten Schritt müssen wir die nun freiliegenden Blechteile reinigen. Ja, das solltest du auch machen, damit Alubutylmatten und Dämmung später gut haften und sich kein Kondenswasser bilden kann. Hierfür eignen sich zum Beispiel Bremsenreiniger* oder Silikonentferner* hervorragend. Das Reinigen dauert auch nicht lange, denk aber bitte an Handschuhe.

Wenn du mit all dem fertig bist, solltest du in einem sauberen und leeren Fahrzeug sitzen/stehen/liegen. Jetzt kann es richtig losgehen!

Einbau eines Dachfensters

Das Fahrzeug ist komplett leer und alles ist ausgebaut, was keine Miete zahlt? Dann ist jetzt (mach es nicht so wie ich 🫠) der optimale Zeitpunkt, um ein Fenster einzubauen!

Ich habe mich – obwohl ich die WoMo-Umschreibung zuerst bewusst ohne Fenster machen wollte – im Nachhinein doch für den Einbau eines kleinen Dachfensters entschieden. Zum einen, weil ein bisschen mehr Tageslicht auch im Wohnraum doch ganz nett ist, zum anderen aber hauptsächlich wegen der zusätzlichen Lüftungsmöglichkeit. Deshalb habe ich das Fenster auch direkt über der Küchenzeile angebracht.

Auch hier gibt es unzählige Angebote im Netz. Man kann sogar Fenster mit integriertem Lüfter erwerben. Ich entschied mich für das zwangsbelüftete „Mini-Heki“ von Dometic*, also einem sehr namhaften Hersteller. Das kommt gleich mit Verdunklung, Mückenschutzgitter und der Möglichkeit, auch bei Regen zu lüften, indem die Klappe nur ganz leicht geöffnet und arretiert wird. Der Umbau war übrigens nicht schwer, man muss sich nur trauen!

Das Fenster* allein hat ohne weitere Arbeitsmittel etwa 140 € gekostet. Zusätzlich benötigt man eine Stichsäge (Flex geht auch, ist aber meiner Meinung nach nicht ganz optimal), Klebstoff und Dichtmittel (Dekaseal 8936* & Sikaflex 554*), eine Anti-Rost-Behandlung (ich habe Zinkspray* genommen), und ein paar Holzlatten für einen Rahmen, da das dünne Fahrzeugblech nicht dick genug für die Einbautiefe der Fenster ist. Optional ist ein Haftreiniger* und ein Primer* für die lackierte Karosserie, auf die geklebt wird (habe ich aus Angst dann doch auch genommen).

Nun wird endlich das Loch mit den richtigen Maßen an der gewählten Stelle ins Fahrzeug gesägt!

Nach vollendeter Tat wird das Fenster mal probeweise eingesetzt. Wenn alles passt, werden die Kanten noch abgefeilt (gut Staubsaugen danach nicht vergessen!) und mit dem Zinkspray gegen Korrosion geschützt. Sobald dieses getrocknet ist, wird der Fahrzeuglack rund um den Ausschnitt mit dem Haftreiniger* geputzt und dann mit dem Primer* vorbehandelt.

Ich habe dann den angefertigten Holzahmen, den ich davor mit Schutzlasur bestrichen habe, direkt mit Dekaseal und ein paar Klemmen unter den Fensterausschnitt geklebt und alles einen Tag aushärten lassen.

Beispiel: Einen Sickenfüller für mehrere FIAT-, Peugeot- und Citroen-Modelle gibt es hier*. Und hier findet Ihr die Aluprofile*, die ich benutzt habe, um die Sicken zu füllen.

Dann folgt endlich der große Moment: Das Fenster wird entlang der hierfür vorgesehenen Nut auf der Unterseite mit einer ordentlichen Wurst Sikaflex versehen. Dabei sollte man darauf achten, dass man nicht mit Klebstoff spart und dass die Wurst rundherum „dicht“ ist, also keine Lücken hat. Wenn man wirklich viel zu viel Klebstoff aufgetragen hat, kann man diesen immer noch problemlos später entfernen, wenn alles trocken ist.

Das Fenster wird in den Ausschnitt gestülpt und mit dem Konterstück am Holzrahmen verschraubt. Dadurch zieht sich auch auf dem Dach oben alles fest.

Zu guter Letzt kann dann innen wieder die Deckenverkleidung und die Fensterblende angebracht werden. Fertig ist das neue Dachfenster 🙂

Rückfahrkamera nachrüsten

Das Nachrüsten einer Rückfahrkamera erscheint auf den ersten Blick nach einem größeren und komplizierten Unterfangen. Aber wir können Euch beruhigen: Auch dieser kleine Umbau ist halb so wild.

Was du dazu brauchst:

- Eine Kamera natürlich! Ich habe diese hier* verbaut und dieses Verlängerungskabel* (braucht Ihr bei längeren Fahrzeugen, wie Transportern usw)

- Ein externer Bildschirm* oder ein geeignetes Radio mit Display

- Strom für Kamera und Bildschirm (hier wird es spannend ;-))

Das Kabel der Kamera lässt sich dann durch die Heckklappe durchfädeln und über den Kabelkanal bis ins Fahrzeuginnere und schließlich bis nach vorne zum Radio führen. Bis jetzt alles easy, oder?

Aber wie kommt nun der Strom zur Kamera? Das habe ich pragmatisch wie folgt gelöst: Meine Überlegung war, dass die Kamera nur Strom braucht, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Denn schließlich will man dann nach hinten schauen können, oder? Und was am Fahrzeugheck bekommt Strom, wenn man den Rückwärtsgang einlegt? Richtig, die Rückfahrleuchte!

Entdröhnung

Weil die meisten Transporter von Haus aus nicht entdröhnt sind, ist das Fahren damit reine Folter für das Gehör. Die dünnen Blechwände scheppern, das Dach poltert und man hört den Motor so laut, als ob man seine Ohren direkt in den Zylinder steckt.

Für das Entdröhnen nimmt man üblicherweise Alubutylmatten. Das sind äußerst klebrige, bitumenartige Folien, die auf der einen Seite mit Aluminium beschichtet sind. Das Material hat sowohl schall- als auch wärmeisolierende Eigenschaften. Hiermit werden alle größeren Metallflächen beklebt.

Wenn man sowieso noch eine Wärmedämmung anbringen will, muss man es nicht an allen Stellen vollflächig anbringen. Es reicht auch, größere Stücke auszuschneiden und auf das Blech zu kleben. Diese Vorgehensweise reicht für den Schallschutzfaktor aus: Das Fahrzeug ist danach deutlich leiser. Die Alubutylmatten bringen auch ganz ordentlich Gewicht mit, daher sollte man es damit nicht übertreiben. Dennoch ein einfach und sehr lohnenswerter Ausbau.

Dämmung

Es gibt eigentlich zwei Lager, was die Fahrzeugdämmung angeht. Die einen schwören auf sauber verarbeitete Mineralwolle* mit penibel verlegter Dampfsperrfolie*. Die anderen bringen (selbstklebende) Schaumstoffdämmung* an.

Ich habe mich für Variante zwei entschieden. Mir war es auf der einen Seite zu riskant, in einem Fahrzeug mit einer Dampfsperre zu arbeiten (wie schnell ist da ein Riss drin und dann hat man das Kondenswasser in der Dämmung), auf der anderen Seite ist die Variante mit der Schaumstoffdämmung einfach sehr komfortabel anzubringen.

Am gängigsten sind die selbstklebenden Dämmmatten der Firma Armaflex*.

Was die Dicke der Dämmung angeht: Mehr ist besser. Überall wo es geht, sollte man eine möglichst dicke Schicht anbringen. Hierfür eignen sich Matten mit mindestens 19mm Stärke*, die theoretisch auch übereinander geklebt werden können.

Beim Anbringen der Dämmung muss man darauf achten, möglichst keine Lufteinschlüsse zwischen Dämmstoff und Blech (bzw. Alubutylmatten) zu bekommen. Die Nähte kann man zusätzlich mit einem passenden Klebeband derselben Firma* überkleben. So verfährt man sowohl an den Seitenwänden, als auch am Dach.

Die kleinen Flächen, die sich hinter Holmen und in den Türrahmen verstecken, sind etwas knifflig zu erreichen. Am besten schneiden man ein passendes Stück zurecht und zieht die Folie erst dann vom Klebefilm, nachdem man das Teil reinmanövriert hat.

Ich wollte auch die Bodenplatte dämmen, weil von unten viel Kälte kommen kann. Damit ich nicht zu viel Platz verliere, habe ich dafür 9mm starkes Armaflex* vollflächig auf das Bodenblech geklebt und darauf die Bodenplatte gelegt.

Lasst Euch beim Ausbau der Dämmung Zeit und überstürzt nichts. So vermeidet Ihr nicht nur mögliche Kältebrücken, sondern auch Kondesnwasser. Und voilá, schon ist Euer Camper wunderbar isoliert 🤗

Radio tauschen

Im Wulli-Bulli war das Werksradio des Transporters (Einzel-DIN mit Ablage darunter) eingebaut. Da es ein Wunder war, dass es überhaupt schon CDs abspielen konnte, stand schnell fest: Da muss dringend was Neues her!

Es gibt im Internet viele günstige Radios aus dem fernen Osten, die auf dem Papier viel können. In Wirklichkeit quält man sich dann mit langsamer Reaktion, komplizierten Menüs und genereller Unzuverlässigkeit (ich spreche hier aus mehrfacher, leidiger Erfahrung). Deshalb fiel meine Wahl auf das Doppel-DIN-Radio AVT7 vom renommierten Hersteller M.I.C.*, das alle wichtigen Features (USB, Bluetooth, WIFI, DAB+, SD-Kartenslot, CAN-Bus-Unterstützung, usw.) mitbringt und eine sehr solide Qualität vorweisen kann.

Der Einbau des M.I.C. war ein Kinderspiel, da man sich auch alle möglichen Adapter spart, denn das Radio ist im VW Plug & Play! Das GPS-Modul habe ich direkt unter dem Fenster über dem Armaturenbrett angebracht, die DAB-Antenne am rechten A-Holm. Beides war dank der guten Bedienungsanleitung überhaupt kein Problem.

Das einzige Problem beim Einbau war Folgendes: Im T5 Transporter war zuvor ein Einzel-DIN-Radio mit kleinem Ablagefach darunter im Doppelschacht verbaut. Der Ausbau des alten Radios war ein Kinderspiel (es gibt sehr viele Anleitungen auf Youtube dazu). Doch im Schacht war ein Plastikteil, das den Einbau des neuen Radios verhinderte. Ich habe kurzen Prozess damit gemacht und es mit einem Dremel abgeschnitten. Kann sein, dass dieses Plastikteil bei anderen T5 nicht existiert und eine Besonderheit im Transporter ist.

Drehkonsole einbauen

Sowohl für die Einzelsitze von Fahrer und Beifahrer, als auch für die Doppelsitzbank des T5 gibt es – wie für fast alle Fahrzeuge – eine Drehkonsole zum Nachrüsten. Damit diese bei einer Kontrolle beim TÜV nicht unangenehm auf-, bzw. durchfällt, ist eine ABE (allgemeine Betriebserlaubnis) erforderlich.

Die geprüften Drehkonsolen mit ABE* kosten ein paar Euro mehr, aber man geht besser auf Nummer sicher, schließlich geht es nicht nur um einen zufriedenen TÜV-kontrolleur, sondern im Falle eines Unfalls auch um Eure Gesundheit. Es gibt auch Sets für Fahrer- und Beifahrersitz*, ich wollte jedoch nur den Beifahrersitz drehen, da sich hinter meinem Fahrersitz die Küchenzeile befindet.

Die Montage ist einfach und beginnt mit dem Ausbau des betreffenden Sitzes. Die Metallkonsole unter dem Sitz, die mit dem Boden verbunden ist, kann drin bleiben. Auf dieser wird nämlich direkt die Drehkonsole verschraubt.

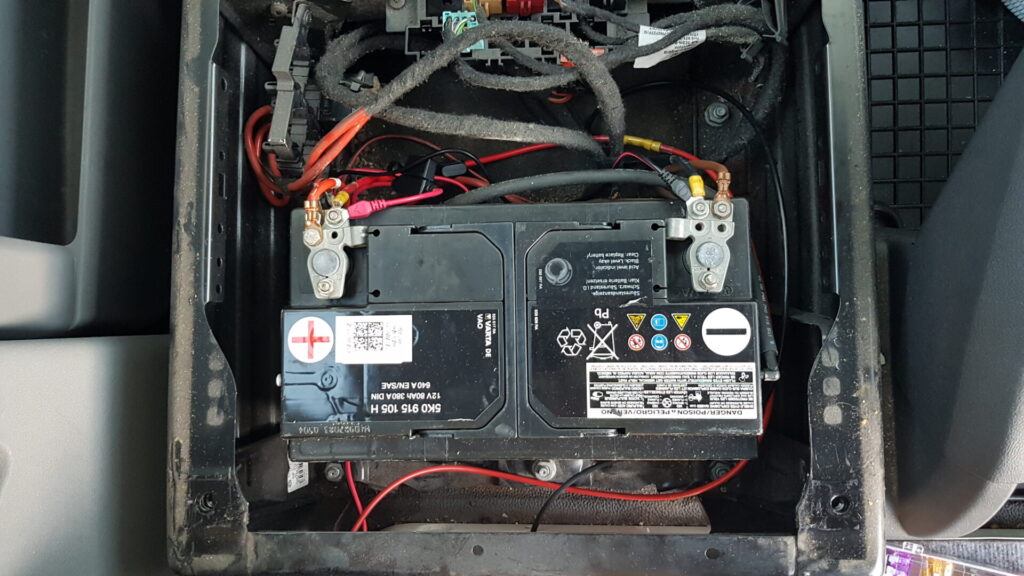

Unter dem Fahrersitz liegt beim T5 übrigens die Bordbatterie und (wie unter dem Beifahrersitz auch) ein paar Sicherungen. Falls dein Fahrzeug über eine Sitzheizung oder ähnlichen elektrischen Schnickschnack verfügt, sind diese übrigens meist an diesen Sicherungen eingesteckt.

Im Ergebnis ist der Sitz mit Drehkonsole übrigens ein paar Zentimeter höher als ohne. Der Beifahrersitz im WulliBulli hat leider keine Höhenverstellung (was hat sich der Hersteller dabei nur gedacht?). Für kleine Leute sind längere Fahrten auf dem nun erhöhten Sitz recht ungemütlich, weil man mit den Füßen nicht mehr richtig auf den Boden kommt. Wir behelfen uns mit einer kleine Erhöhung, die wir in den Fußraum legen, um das auszugleichen.

Kleinigkeiten

Gasfeder für die Motorhaube:

Ein kleiner und sehr einfacher Umbau, der aber so viel Komfort bringt. Die Motorhaube vom Wulli-Bulli hatte von Werk aus nur einen Metallstab als Halter. Der Wechsel auf eine passende Gasfederstütze* ist schnell vollzogen und sehr einfach. Im Motorraum gibt es speziell dafür vorgesehene Löcher (BILD), in die ein Kugelzapfen* gedreht werden muss. Auf diesen wird dann einfach die Gasfeder gedrückt. Kostenpunkt: Ca. 20 €.

Lüftungsöffnungen:

Mehr Luft in den Innenraum zu bekommen, ist manchmal gar nicht so leicht. Mein T5 hatte bereits Lüftungsöffnungen außen an zwei Stellen. Im Innenraum musste ich nur noch entsprechende Löcher in die Verkleidung sägen und diese verstellbaren Lüftungsgitter* anbringen. Mit einem Dreh lassen diese sich öffnen und schließen. Ob ich extra dafür ein Loch in die Karosserie geschnitten hätte? Vermutlich nicht. Wer aber bereits eins hat, kann es ja auch nutzen 🤷♂️

Falls du auch schon Mal die Schauergeschichten gehört hast, dass Menschen in ihren Campern überfallen wurden, indem Betäubungsgas durch Lüftungsöffnungen ins Fahrzeug geleitet wurde: Das ist leider tatsächlich schon vorgekommen 🫣 Das sollte aber nicht bedeuten, dass du auf dem Campingplatz nachts vor Angst nicht schlafen kannst! Diese Fälle haben nämlich fast ausschließlich Camper betroffen, die auf eher abgelegenen Autobahnparkplätzen übernachtet haben – auch unter LKW-Fahrern ist das Phänomen übrigens bekannt. Gerade Frankreich hat hier einen schlechten Ruf. Wer seine Ängste beruhigen will, kann sich einen Gasmelder* einbauen, die einen rechtzeitig warnen, falls so etwas je passieren sollte.

Brandschutzmittel:

Ein bisschen Sicherheit im Brandfall ist nie verkehrt, vor allem in einem selbst umgebauten Camper! Ich habe diesen kleinen Feuerlöscher* installiert, den ich zum Glück noch nie benutzen musste. Zusätzlich habe ich eine Dose Feuerlöschspray* gekauft, mit der man auch Fettbrände bekämpfen kann und eine Löschdecke*. Die Sachen kosten nicht viel und man fühlt sich einfach sicherer, es griffbereit zu haben. Auch ein CO- & Rauchmelder* darf in einem Camper nicht fehlen!

Sitzbezüge:

Um die Originalsitze zu schonen oder um verschlissene Polster zu überdecken, eignen sich passende Sitzbezüge. Die gibt es wie Sand am Meer, zum Beispiel diese hier*. Sie sitzen besser, wenn sie speziell für Euer Fahrzeugmodell gefertigt sind.

Ah, der eigentliche Kern eines Camperausbaus! Aber gerade an dieser Stelle möchten wir gar nicht so viel erzählen. „Warum denn das“ fragst du dich? Tatsächlich ist es die eigene Kreativität, die man hier ausleben kann. Natürlich spricht nichts dagegen, sich Ideen von anderen zu holen. Deshalb zeigen wir dir auch, wie es im WulliBulli aussieht und was sein Schöpfer sich dabei gedacht hat 🤠

Ein kleiner Tipp vorweg: Die meisten Fahrzeuge haben keine geraden Seitenwände und auch die Decke ist oft gewölbt. Hier tut man sich beim Möbelbau generell sehr schwer, wenn man nur klassisch mit einem Meterstab ausmisst. Ein ganz simpler Lifehack ist es, vor der Fertigung eines Teils eine Schablone aus Pappe zu fertigen. So kannst du schon vorher testen, ob die Kurven des Möbels und der Seitenwand aufeinander passen! Bei der Küche im WulliBulli kam dieser Tipp zum Einsatz: Gold wert!

Bett

Den meisten Platz in der Fläche benötigt in der Regel das Bett. Nach vielen verschiedenen Überlegungen – von einem zur Seite klappbaren Bettgestell über eine in ein Sofa umbaubare Matratze bis hin zu einem Bett, das bis unter die Decke hochgezogen werden kann – stand für mich ganz schnell fest: Hauptsache flexibel! Platz ist in einem T5 trotz langem Radstand echte Mangelware.

Meine Herangehensweise war eine Lösung mittels rollbarem Lattenrost. Der sorgt zum einen nur für eine sehr gute Belüftung der Matratze, was gerade in warmen und feuchten Umgebungen extrem wichtig ist. Legt man die Matratze dagegen einfach auf ein solides Brett, hat man unter Umständen innerhalb kurzer Zeit mit Schimmel und Feuchtigkeitsschäden zu kämpfen.

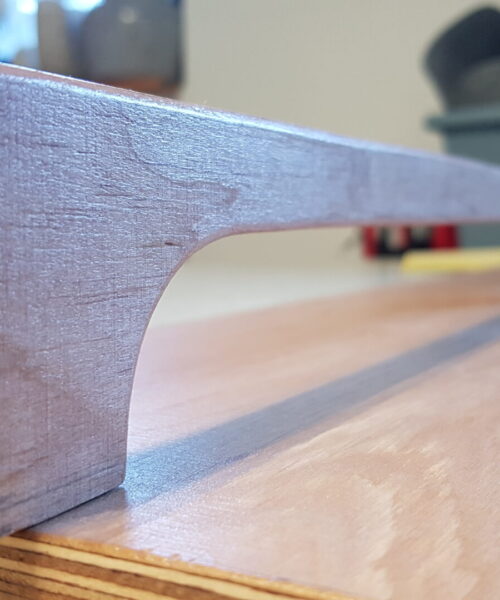

Der Lattenrost wird auf zwei seitlichen Stützen aus dickerem Multiplex ausgelegt. Die einzelnen Latten habe ich aus Fichtenholz zurechtgeschnitten und gut abgeschliffen. An der Unterseite habe ich ein Band festgetacktert, um die Latten zu verbinden.

Ein weiterer Bonus, den dieser Rollrost mit sich bringt: Das gesamte Bett lässt sich superschnell entfernen. So kann der Transporter kurzerhand auch mal für seinen ursprünglichen Zweck eingesetzt werden, nämlich sperrige Gegenstände zu transportieren 😎

Die Latten sind trotz der Breite des Bettes erstaunlich stabil und halten eine Person ganz ohne Probleme. Wenn die Traglast deutlich höher wird (also bei zwei Personen), schiebe ich zur Vorsicht mittig eine mobile Stütze unter den Lattenrost. Die Stütze habe ich aus einem Rest Multiplex zurechtgeschnitten. Auf die Kante, auf der die Latten aufliegen, habe ich zur Dämpfung Schaumgummi geklebt. So klappert es auch nicht, wenn man sich bewegt.

Zum Thema Matratze: Welche Härte du bevorzugst, musst du natürlich selber wissen. Auch wie groß dein Bett werden soll, ist ganz dir überlassen. Ich habe diese verhältnismäßig günstige Matratze* erworben. Da sie mir nach ein paar Nächten doch zu hart war, habe ich außerdem diesen Topper aus Memoryschaum* drauf gelegt. Das Ergebnis ist für mich nun wirklich perfekt, ich schlafe mit dieser Kombination ganz hervorragend im WulliBulli.

Licht aus, ich will schlafen!

Wenn du dich fragst, wie ich im WulliBulli abends zum Schlafen das Licht ausmache (also das Licht von draußen 😉): Ich ziehe den eingebauten Vorhang zu. Der ist zu 100% lichtundurchlässig und hält zusätzlich die kühle Lüft, die über die Fenster der Fahrerkabine ins Fahrzeuginnere gelangt, aus dem Schlafbereich draußen.

Den Vorhang habe ich einfach in eine zurechtgebogene Vorhangschiene eingezogen, die mit flachen Schrauben (damit die Vorhanggleiter auch gleiten können) an der Fahrzeugdecke befestigt ist.

Das Ganze ist ein einfacher, aber sehr wirksamer Schutz vor der nervigen Dauerbeleuchtung, die es auf vielen Campingplätzen gibt, die aber oft auch von Straßenlampen und anderen Lichtquellen kommt. Außerdem kann so niemand von draußen in den Wohnbereich schauen. Und so ein bisschen Privatsphäre tut schon gut.

Küche

Gleich nach dem Bett zweifellos das zweitwichtigste Element in einem Camper. Dabei geht es gar nicht nur ums Kochen selbst, sondern auch um einen geordneten Platz für alle Dinge, die mit Essen und Versorgung zu tun haben.

Aber gerade bei der Küche kann man einiges falsch machen oder zu spät bedenken. Im besten Fall schüttelt der TÜV-Prüfer bei der Abnahme den Kopf. Im schlimmsten Fall stehst du am Ende vor den verkohlten Überresten deines Campers – sofern du noch stehen kannst. Daher ist eine gründliche Planung notwendig.

Wo du deine Küche einbaust, will etwas überlegt sein und hängt von mehreren Faktoren ab:

- Willst du überhaupt im Camper kochen? Manche stören sich am Geruch und der Feuchtigkeit. Beidem lässt sich mit einer ausreichenden Lüftung zwar entgegenwirken, aber es spielt dennoch eine Rolle. Wenn du im Camper ein Käsefondue aufsetzt, kannst du vermutlich lange lüften, bis deine Kleidung wieder halbwegs normal duftet. Spartaner nehmen einen kleinen Esbitkocher* mit und verzichten im Notfall auf warmes Essen und Getränke. Das ist aber natürlich nicht jedermanns Sache 😉

- Mit was willst du kochen? Wenn du nicht vorhast, in deinem Camper eine richtige Gasinstallation (mehr dazu in Kürze) vorzunehmen, stehen dir noch elektrische Kochfelder* (über Landstrom) oder oder ein richtiger Dieselkocher – der kostet aber deutlich mehr Geld – zur Verfügung. Was ebenfalls (noch) erlaubt ist, sind Benzinkocher*. Ein Campingkocher* ist praktisch und flexibel, macht aber bei der Umschreibung zum Wohnmobil ziemlich sicher Probleme, wenn du sonst keine fest verbaute Kochmöglichkeit nachweisen kannst. Wichtig: Bei allen Geräten mit offener Flamme musst du unbedingt darauf achten, dass der Kocher für den Betrieb in Innenräumen zugelassen ist, wenn er im Camper benutzen werden soll! Spirituskocher, die früher oft genutzt wurden, gibt es nicht mehr mit Innenraumzulassung! Vorsicht: Viele Geräte werden zwar als „Indoor“ in der Produktbeschreibung beworben, das heißt aber noch gar nichts! Der Kocher muss nämlich vom TÜV abgesegnet sein und ein entsprechendes Zertifikat besitzen, was viele gar nicht vorweisen können. Im Zweifelsfall beim Hersteller anfragen!

- Möchtest du nur im Freien kochen? Dann kommt für dich vielleicht eine aus dem Heck ausziehbare Küche in Frage! Unzählige Selbstausbauer haben diese Idee bereits umgesetzt und du findest im Netz dementsprechend viele Anleitungen dazu. Außerdem ist man hier bei der Verwendung von Kochern mit offenen Flammen deutlich weniger eingeschränkt. Schließlich kann man hier auch Geräte nutzen, die nur für den Outdoor-Einsatz geeignet sind, sofern der Kocher auch nur dann genutzt werden kann, sobald er sich im Freien befindet.

- Kochst du regelmäßig auch größere Gerichte? Dann musst du bedenken, dass du ein ausreichend großes Kochfeld – welcher Art auch immer – einbaust. Ein Fenster oder sogar eine Absauganlage* zum Lüften ist dann ebenfalls fast obligatorisch. Generell muss man aber bedenken, dass bei dem begrenzten Platz in kleineren Transportern das Zubereiten von üppigen Mahlzeiten nicht ganz so leicht geht wie zuhause.

- Du bestehst auf einen Backofen? Die gibt es in aller Regel nur gasbetrieben (und teuer). Ein elektrischer Backofen würde jede Campingplatzsicherung durchschmelzen und benötigt sowieso einen Starkstromanschluss. Und willst du den wenigen Platz in deinem Camper wirklich mit einem Backofen zustopfen? Abhilfe schafft der Omnia Campingbackofen*! Der kann nämlich auch auf normalen Campingkochern genutzt werden und ersetzt fast vollwertig einen richtigen Backofen.

Hier zeige ich dir gerne die Küche im WulliBulli und wie ich sie gebaut habe.

Als Kochgerät kommt eine einzelne Induktionsplatte* zum Einsatz. Für den Außeneinsatz habe ich immer einen Campingkocher* mit ein paar Dosen Gas dabei, den ich bei schlechtem Wetter auch zur Not unter der Heckklappe noch betreiben könnte.

Das Holz für die Küchenzeile und die Arbeitsplatte ist 1,2 cm dickes Sperrholz, das ich gut wasserfest lackiert habe. In der Küche ist auch ein ausziehbarer Tisch eingebaut und die Kompressor-Kühlbox findet bequem im unteren Bereich Platz und Strom.

Tisch

Jedes Wohnmobil, das seinen Namen verdienen will, benötigt zwangsläufig einen Tisch, an dem die Bewohner essen können. Wie immer gibt es viele Wege nach Rom. Einige davon sind schick und teuer, andere schlicht und einfach.

Meine Lösung begeisterte nicht nur den Prüfer vom TÜV, sondern auch mich selbst. Sie ist herrlich einfach, platzsparend, günstig und simpel zu bauen.

Mit einem Paar dieser Schubladenauszüge* habe ich ein ausziehbares (und wasserfest lackiertes) Sperrholzbrett direkt unter der Arbeitsplatte der Küchenzeile angebracht. So kann man beim Schmausen gemütlich auf der Bettkante sitzen 😋

Stauraum

Braucht man natürlich. Nur wo? Um es mal vorab zu verraten: Es gibt unendlich viele Möglichkeiten.

Wenn wir mit dem Wulli-Bulli auf Tour gehen, nehmen wir fast alles in großen Stapelboxen mit oder ohne Rollen* unter dem Bett mit. Für Kochutensilien, Kühlbox und Wassertank ist bei uns in der Küchenzeile genügend Platz.

Für einige Fahrzeuge gibt es auch passende Wassertanks, die man über die nach innen ragenden Radkästen setzen kann. So ist dieser Platz bestmöglich ausgenutzt und man kann an dieser Stelle sogar einen äußeren Wasseranschluss legen, sofern man das möchte.

Auch nützlich sind diese kleinen Gepäcknetze*, die man an beliebiger Stelle anbringen kann.

Außerdem gibt es zum Beispiel für den T5 eine speziell angefertigte Innenverkleidung für die Schiebetüre* mit mehreren Ablagefächern. Die fehlt im WulliBulli noch.

Was ich im Wulli-Bulli ebenfalls noch ergänzen will sind ein paar Ablagefächer auf einer Seite des Bettes oder vielleicht ein zusätzliches Schränkchen statt den Stofftaschen, die du im letzten Slide sehen kannst. Die sind zwar eigentlich ganz praktisch, aber ich hätte gerne einen fest installierten Schrank für Klamotten etc.

Elektrizität

230V-System

Endlich eingesteckt! Für viele ist das der Moment, in dem man wirklich auf einem Campingplatz gelandet ist.

Wenn man nicht vorhat, mit dem Fahrzeug nur abseits von Campingplätzen zu übernachten, ist ein Anschluss an den sogenannten Landstrom (230V, wie zuhause) absolut sinnvoll.

CEE - die Norm für Strom auf dem Campingplatz

Natürlich kann man theoretisch auch mit der Bordbatterie Wasser zum Kochen bringen, doch mit 12V dauert das nicht nur sehr lange, sondern saugt auch die Batterie ruckzuck leer. Deshalb gibt es auf (fast) jedem Campingplatz einen Anschluss für den Landstrom, der meist mit einem sogenannten Camping-Stecker mit dem Fahrzeug verbunden wird. Sicher habt Ihr die schon einmal gesehen, es sind die großen, blauen Stecker, oft mit Deckel.

Bei den Camping-Anschlüssen handelt sich dabei um spezielle einphasige CEE-Steckverbindungen für 230V, die ein Verwechseln der Anschlüsse unmöglich machen und so für deutlich mehr Sicherheit sorgen.

Das passende Kabel mitsamt Stecker gibt es mit Kabeltrommel* oder ohne Kabeltrommel*. Ich habe eins ohne Trommel gewählt, weil man dann mit der Aufbewahrung etwas flexibler ist.

In einigen Ländern gibt es auf Campingplätzen auch noch normale Schuko-Anschlüsse, dafür gibt es aber einen passenden CEE-Schuko-Adapter*, der für solche Fälle immer im Wulli-Bulli ist. Informiert Euch vor Eurer Reise am besten, welche Anschlüsse im Zielland üblich sind.

Wir hatten dieses Problem einmal auf einem Campingplatz in Kroatien und haben es nur daran bemerkt, dass unsere 230V-Lampe schwach leuchtete, obwohl sie nicht angeschaltet war. Wir konnten zum Glück mit ein paar Kniffen und unserem CEE-Schuko-Adapter die Polarität umdrehen. Ansonsten wäre uns nur übrig geblieben, einen anderen Anschluss zu suchen oder ohne Landstrom zu übernachten.

Natürlich sollte man diesen Fehler auch dem Betreiber des Platzes mitteilen!

Landstrom-Anschluss

Für die Verwendung des Landstroms muss ein entsprechender Anschluss am Fahrzeug her. Man kann den Anschluss für den Landstrom mit einer speziellen CEE-Steckdose* an die Fahrzeugaußenwand legen, dafür muss man allerdings ein zusätzliches Loch in die Karosserie sägen. Ich habe stattdessen den Anschluss in den Motorraum gelegt und das Kabel von dort in den Innenraum geführt. Auch hierfür muss man natürlich ein Loch bohren, das lässt sich aber relativ einfach und sauber mit Silikon verschließen und außerdem ist der Motorraum sowieso spritzwassergeschützt.

Sicherungskasten

Egal, wo ihr den Anschlussstecker anbringt, der erste Weg des Kabels sollte in einen Sicherungskasten* mit FI-Schutzschalter* führen. Das ist gemäß VDE für Wohnmobile so vorgeschrieben und es ist auch absolut sinnvoll. Im Ernstfall entscheidet der FI-Schutzschalter nämlich, ob ihr einen Stromschlag überlebt oder zu einem knusprigen Brikett gebraten werdet. Vom Schutzschalter geht die Leitung zu den Sicherungen* und von dort schließlich zu den einzelnen Verbrauchern.

Leitungen

Bei einer 230V-Leitung müssen wir zum Glück nicht so genau rechnen wie bei der 12V-Anlage, weil im Camper üblicherweise keine Geräte mit extrem hohem Strombedarf betrieben werden (das lassen auch die Sicherungen an vielen Campingplätzen übrigens nicht zu). Ein Einbaubackofen oder eine Induktionsherdplatte mit vier Kochfeldern sind also übrigens fehl am Platz, falls das noch nicht klar gewesen sein dürfte 😉

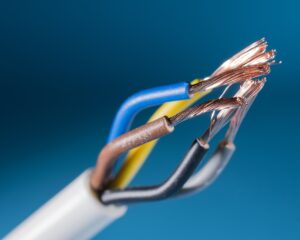

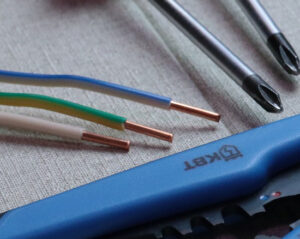

⚡ Wichtige Anforderung an die Kabel: Es dürfen nur solche mit flexiblen Litzen verwendet werden – starre Litzen sind ein absolutes No-Go für den Fahrzeugausbau und deshalb verboten. Das bedeutet, Ihr benötigt Kabel mit der Bezeichnung H07RN-F*. Flexible Litzen bedeutet außerdem, dass Aderendhülsen* und Kabelschuhe* benutzt werden müssen. Hierfür benütigst du eine spezielle Crimpzange*, die meiner Meinung nach wirklich unverzichtbar ist, wenn man mit Stromleitungen arbeitet. Die Litzen sollten außerdem einen sinnvollen Durchmesser haben, also mindestens 1,5mm. Im Zweifelsfall ist sogar 2,5mm sinnvoll, vor allem für die Zuleitung vom CEE-Stecker zum Sicherungskasten kann man darüber nachdenken – je nachdem, wie groß dein Strombedarf ist.

Man kann die Leitungen sowohl über der Verkleidung verlegen, als auch darunter. Die Leitungen sollten durch einen Kabelkanal oder ein hierfür geeignetes Flexrohr* geschützt werden. Was übrigens nicht erlaubt ist, sind gemischte Spannungen in einer Führung. Man darf also nicht die 12V-Leitungen und die 230V-Leitungen im gleichen Kabelkanal verlegen.

⚡ Als Verbindungen sollten keine normalen Lüsterklemmen genommen werden, sie sind wegen der Vibrationen im Fahrzeug nicht überall geeignet. Stattdessen kann man zu Wago-Klemmen greifen*, speziell zum Modell 221 und immer penibel darauf achten, dass die Litzen auf keinen Fall die Karosserie berühren können. Im Zweifel lieber zusätzlich gründlich isolieren! Auch gelötete Verbindungen halten prima, sofern sie richtig gemacht sind und die Stelle dafür geeignet ist. Super einfach sind übrigens diese Lötverbinder mit Schrumpfschlauch*. Man führt beide zu verbindenden Kabel ein, erhitzt den Verbinder mit einer Heißluftpistole (Feuerzeug geht mit ein bisschen Vorsicht auch) und das Lötzinn im Inneren des Schlauches schmilzt beide Kabel zusammen, während der Schrumpfschlauch gleichzeitig die Verbindung isoliert. Ziemlich praktisch, oder?

⚡ Generell gilt: Ein Fahrzeug besteht zu einem Großteil aus Metall. Deshalb sind bei der Verlegung von Stromleitungen äußerste Sorgfalt und Vorsicht gefragt. Auf gar keinen Fall darf eine stromführende, offene Leitung an das Metall des Fahrzeugs gelangen, das ist lebensgefährlich! Deshalb lieber nicht mit Isolierband* oder Schrumpfschlauch* sparen, gerne auch mehrfach isolieren. Sicherheit geht vor und das Zeug kostet ja wirklich nicht viel! 🫣

Licht

Es stehen Euch bei 230V grundsätzlich alle Möglichkeiten offen. Theoretisch könnt Ihr Euch einen dimmbaren Kronleuchter ins Fahrzeug hängen. Man sollte lediglich bedenken, dass Lampen immer Hitze erzeugen. Deshalb greift man grundsätzlich immer besser zu LEDs, die deutlich energieeffizienter als alte Glühlampen sind und deshalb auch viel weniger Wärme erzeugen.

Im WulliBulli hängt derzeit noch eine einfache LED-Röhre an der Wand. Die gibt aber kein angenehmes Licht ab und sieht auch nicht so toll aus, weshalb ich mir hier in naher Zukunft etwas Neues überlegen werde.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Steckdosen

Ihr könnt generell überall dort Steckdosen verbauen, wo Ihr sie braucht. Ob Ihr diese „Aufputz“ oder „Unterputz“ verlegt, ist Geschmacksacke. Die Kabel lassen sich bequem hinter der Verkleidung verlegen, die schützenden Flexrohre* können z.B. mit Kabelbindern an der Karosserie fixiert werden.

Ich habe im Wulli-Bulli übrigens eine zusätzliche Leitung vom Sicherungskasten zurück in den Motorraum gelegt, direkt neben der Zuleitung vom Landstromanschluss. Am Ende dieser zusätzlichen Leitung, die bis neben die Starterbatterie verlegt ist, ist ein Schuko-Steckdose angebracht. So kann ich, falls die Starterbatterie bei längerer Standzeit doch mal schlappmachen sollte, direkt dort mein Batterieladegerät* einstecken und über Landstrom betreiben. Auch sonst ist eine von außen erreichbare Steckdose auf dem Campingplatz oftmals sehr nützlich.

12V-System

Bordbatterie

Das zentrale Bauteil einer 12V-Anlage ist… eine 12V-Batterie – wer hätte das nur gedacht? 😀

Die sogenannte Bord- oder auch Versorgungsbatterie liefert Strom an alle Verbraucher, die mit 12V betrieben werden. Also hauptsächlich dann, wenn kein Landstrom zur Verfügung steht. Das schließt zum Beispiel den Kühlschrank während der Fahrt mit ein!

Die Bordbatterie kann an ganz unterschiedlichen Stellen im Fahrzeug Platz finden. Wichtig ist lediglich, dass sie gut gesichert wird und die Kontakte geschützt werden. Im WulliBulli ist standartmäßig bereits eine unter dem Fahrersitz eingebaut und von einer dicken Gummihülle geschützt. Der Vorteil, wenn von Werk aus eine Bordbatterie eingebaut ist: Sie ist bereits mit der Starterbatterie gekoppelt und wird während der Fahrt von der Lichtmaschine aufgeladen! Wenn du jetzt (berechtigterweise) Sorge hast, dass du dir dann mit deinen Verbrauchern die Starterbatterie leer ziehen könntest, kann ich dir Entwarnung geben: Ein Trennrelais* sorgt dafür, dass beide Batterien geladen werden, aber nur die Bordbatterie von den Verbrauchern angezapft wird. Das Relais wird zwischen die beiden Batterien gebaut. Man kann es auch in einem Komplett-Einbauset* erwerben. Vorsicht: Wenn du eine Li-Ion oder LiFePo4-Batterie hast, benötigst du möglicherweise ein anderes Trennrelais!

Es gibt verschiedene Arten von Batterien und nicht alle sind geeginet als Versorgungsbatterie. Das hängt von verschiedene Faktoren ab, zum Beispiel die Anzahl der Ladezyklen, die Temperaturverträglichkeit oder auch die Eigenentladung über Zeit.

Ein Standardtyp Batterie im Kfz-Bereich sind immer noch Blei-Säure-Batterien. Die eignen sich aber als Versorgungsbatterie überhaupt nicht. Gründe: Sie entladen sich schnell selbst, sind nur begrenzt über längere Zeit lagerbar und haben eine geringe Energiedichte. Eine verbesserte Variante davon kann man als EFB- oder AFB-Batterie kaufen. Die haben zwar etwas bessere Eigenschaften, reichen uns aber einfach immer noch nicht 😉

Ein besserer Standard sind heutzutage AGM-Batterien. Die sind deutlich teurer als „normale“ Blei-Säure-Akkus, aber sie halten auch deutlich besser ihre Ladung und haben viel bessere Eigenschaften. Im WulliBulli schiebt derzeit eine AGM-Batterie mit 100 Ah* ihren Dienst. Da nicht sehr viele starke Verbraucher angeschlossen sind und ich mich gut um sie kümmere, reicht das eigentlich gut aus. Dennoch machen auch diese Batterien irgendwann schlapp – vor allem, wenn sie zu oft zu tief entladen werden.

Gel-Batterien gibt es auch noch. Die haben den Vorteil, dass sie praktisch nicht auslaufen können. Das spielt für einen normalen Camper eigentlich eher keine Rolle. Außerdem haben sie eine geringere Energiedichte. Sie eignen sich grundsätzlich zwar gut als Versorgungsbatterie, kosten aber mehr und sind deutlich schwerer.

Waren Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion) vor kurzem noch das Nonplusultra in der Top-Kategorie der Versorungsbatterien, gibt es seit einiger Zeit einen neuen Spitzenreiter. Denn die bewährten Lithium-Ionen-Akkus haben trotz aller Vorteile auch entscheidende Nachteile: Sie sind teuer, schwer und leider auch heftig brennbar. Das neue Zauberwort heißt dagegen LiFePo4. Das kryptische Kürzel steht für Lithium-Eisenphosphat und bietet die besten Eigenschaften, die man sich für einen Bordakku vorstellen kann: Sie sind nicht brennbar oder gar explosiv, halten SEHR viele Ladezyklen, haben eine extrem hohe Energiedichte und sie entladen sich praktisch überhaupt nicht von selbst. Nachteile: Sie wiegen etwas mehr und können bei sehr kalten Temperaturen nicht geladen werden (außer, sie haben eine integrierte Heizung – aber das ist extrem teuer).

Leitungen

Bevor du irgendeinen Verbraucher an deine Batterie anschließt, musst du (leider) ein kleines bisschen rechnen. Bei 12V Gleichstrom spielen nämlich Kabellängen, Spannungsabfall und Wärmeentwicklung deutlich größere Rollen als bei 230V Wechselstrom!

Ein zu dünn gewähltes Kabel kann im schlimmsten Fall durchschmoren und deinen Camper in Brand stecken. Das will niemand! Ein weiteres Problem ist der Spannungsabfall: Je länger deine Leitung ist, desto mehr Spannung geht (in Form von Wärmeenergie) verloren. Wenn am Verbraucher zu wenig Spannung ankommt, funktioniert er nicht.

Deshalb gilt als erste Regel: Die Kabel immer so kurz wie möglich halten!

Was den Querschnitt der Kabel angeht: Zu dick geht es eigentlich nicht, nur zu dünn. Natürlich könnt ihr nicht zu jeder kleinen Lampe ein Kabel mit 22mm Querschnitt legen… Auf der Seite Campofant findest du einen supernützlichen Rechner, mit dessen Hilfe du auch ohne Unterstützung deines ehemaligen Mathe-Lehrers die Leitungen legen kannst. Im Zweifelsfall immer eine Nummer dickere Kabel nehmen!

Und wie sieht es im WulliBulli aus?

Für den kurzen Weg von der Bordbatterie über den Trennschalter bis zum Sicherungshalter habe ich 6mm dickes Kabel* verlegt. Zu den Verbrauchern wenigen und schwachen Verbrauchern reichen zwar oft auch 1,5mm aus, ich wollte aber einfach auf Nummer sicher gehen. Deshalb habe ich hier überall 2,5mm dicke Kabel* verlegt.

Normalerweise kann der Minus-Pol der Verbraucher an die Karosserie angeschlossen werden, die den Elektronenfluss zurück zur Bordbatterie – deren Minuspol ebenfalls an der Karosserie angeschlossen ist – ermöglicht. Mein innerer Monk hält mich aber manchmal ganz schön auf Trab 🥸: Ich hatte so viel Spaß bei der Verkabelung, dass auch Minus-Leitungen zu den Verbrauchern gelegt habe, anstatt diese einfach ans Blech anzuschließen. Bitte frag mich nicht, wieso.

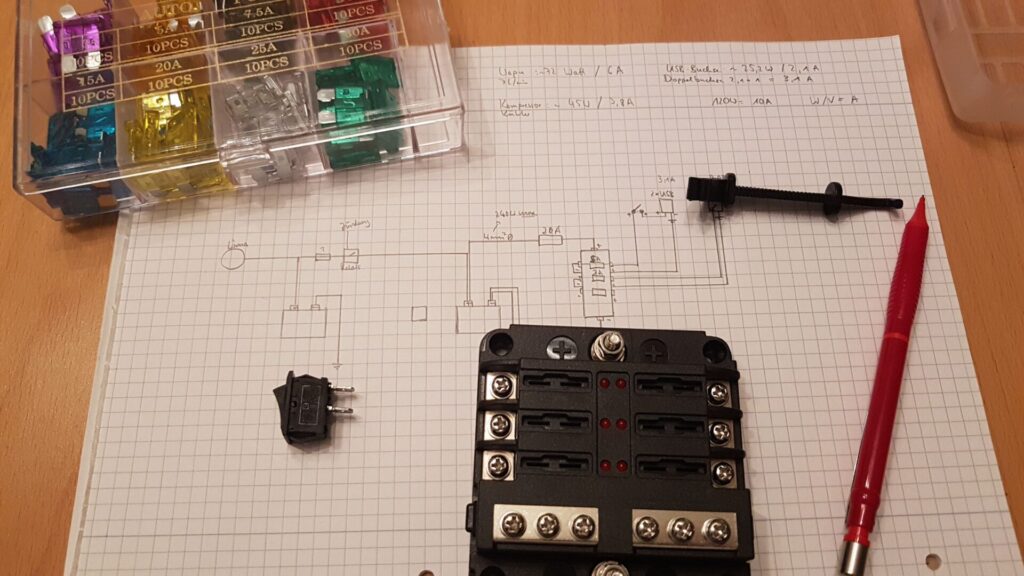

Bevor es an den Zuschnitt und die Verlegung der Kabel geht, hilft es übrigens, sich das gesamte geplante System einmal ordentlich zu skizzieren. Mit einem guten Plan kann man noch einmal die richtigen Kabellängen und -dicken überdenken und so Fehler vermeiden.

Sicherungshalter

Sobald du mit den Berechnungen der Leitungen fertig ist, kann es mit den Sicherungen weitergehen. Ja richtig gehört, auch das 12V-System benötigt Sicherungen! Vielleicht kennst du die bereits aus dem Kfz-Bereich: Es sind diese bunten Flachsicherungen*, die du im Bild rechts ganz unten sehen kannst.

Je nach errechnetem Strombedarf wird der Verbraucher über eine Sicherung der richtigen Stärke an die Bordbatterie angeschlossen. Sollte der Strombedarf plötzlich zu hoch werden, zum Beispiel bei einem technischen Defekt, schmort die Sicherung statt des Verbrauchers oder der Leitung durch. Das rettet dir im Ernstfall unter Umständen das Leben. Deshalb solltest du, wie bei der Berechnung der Leitungen, auch hier sehr gründlich vorgehen!

Die 12V-Sicherungen* werden üblicherweise in einem Sicherungshalter* zusammengefasst. Dieser dient dann als zentraler Anschluss für die Verbraucher. Der Plus-Pol des Sicherungshalters wird dann mit der Batterie verbunden. In diese Leitung habe ich dazwischen noch einen Trennschalter* und eine weitere Sicherung* eingebaut. Mit dem Schalter kann ich sicherstellen, dass alle 12V-Verbraucher ausgeschaltet sind. Die weitere Sicherung bietet zusätzlichen Schutz. Ihr Wert berechnet sich aus dem Maximalbedarf aller angeschlossenen Verbraucher.

Licht

Beim 12V-System greifen viele auf LED-Spots* zurück, die in den Fahrzeughimmel versenkt werden können und so kaum Platz beanspruchen. Im WulliBulli sorgt derzeit noch ein ganz normaler, rundherum an der Decke angebrachter LED-Strip* für behagliches Licht, wenn mal kein Landstrom verfügbar ist. In naher Zukunft steht allerdings eine Neugestaltung der Decke an, in deren Zug auch Spots eingebaut werden sollen.

Über dem Bett habe ich außerdem eine kleine und feine 12V-Leselampe* installiert. Sehr praktisch, wenn man nur schwaches Licht braucht. Gerade wenn man Nachts kurz etwas suchen will, ist es wirklich Gold wert, dass man nicht gleich die ganz große Festzeltbeleuchtung anschalten muss.

Kühlbox oder -schrank

Ein wichtiges Hinweis vorab: Du kennst sicher diese elektrischen Kühlboxen, die du an den Zigarettenanzünder anstecken kannst, damit du beim Angeln ein kühles Getränk genießen kannst? Vorsicht: Diese sogenannten thermo-elektrischen Kühlboxen sind fürs Camping absolut ungeeignet, denn sie verbrauchen abnorme Mengen an Strom! Was du brauchst, ist ein Kühlsystem mit Kompressor! In großen Wohnmobilen findet man gelegentlich auch Kühlgeräte mit Gasanschluss, doch zum Thema Gasinstallation habe ich mich ja schon in der Küche ausgelassen 😅

Dann stehst du vor der ersten wirklichen Qual der Wahl: Willst du einen richtigen Kühlschrank oder reicht dir eine Kühlbox?

Das ist einerseits eine Preisfrage, andererseits braucht ein Kühlschrank natürlich auch mehr Platz. Außerdem lassen sie sich bei entsprechender Größe auch nicht mehr einfach mal kurz aus dem Fahrzeug holen und anderweitig nutzen. Deshalb fiel meine Wahl auf diese Kompressor-Kühlbox*, mit der ich ausgesprochen zufrieden bin. Man kann sie sowohl über 12V betreiben, zum Beispiel also auch während der Fahrt, aber auch ganz normal über Landstrom. Außerdem ist sie praktisch lautlos, wenn der Kompressor gerade nicht läuft. Im Betrieb surrt der Lüfter zwar kurz vor sich hin, aber wirklich störend ist das nicht. Die Kühlleistung ist mehr als ausreichend und die Flexibilität unschlagbar – im Sommer nehme ich sie gerne auch als Kühlschrankersatz in den Garten. Der Platz im Kühlraum reicht für zwei Personen perfekt aus.

Falls du doch einen richtigen Kühschrank einbauen willst, kann ich dir diesen Kompressor-Kühlschrank von Dometic* empfehlen, der sogar mit einem Tiefkühlfach punkten kann! Ein Freund von mir hat ihn in Betreib und ist ebenfalls sehr zufrieden damit. Natürlich gibt es auch kleinere und preiswertere Geräte ohne Tiefkühlfach, zum Beispiel diesen hier von SMETA*. Beide hier gezeigten Kühlschränke lassen sich sowohl mit 12V, 230V als auch mit Gas betreiben.

Wasserpumpe

Irgendeine Art von Wasserversorgung benötigst du in deinem Camper. Natürlich kannst du auch Wasserflaschen kaufen und dich damit versorgen. Aber das ist ja nicht gerade der Grundgedanke von autarkem Wohnen. Deshalb findet man in den allermeisten Campern einen Wassertank*, in welcher Größe auch immer. Für ein kleines bisschen Luxus sorgt zudem eine kleine 12V-Tauchpumpe*, die das Wasser aus dem Kanister dorthin pumpt, wo du es haben willst. Beispielsweise in eine kleine Duscharmatur. Gerade fürs Duschen sind übrigens auch Akku-Systeme* erhältlich, die für noch mehr Flexibilität sorgen. Wenn du vorhast, ein ganzes Waschbecken* einzubauen, ist das grundsätzlich übrigens gar kein Problem, aber du musst dann daran denken, dass du einen separaten Tank für das Abwasser benötigst!

Wenn ich mit dem WulliBulli mal keinen Campingplatz anfahre, bin ich über die Pumpe sehr froh. Wenn man allerdings nur auf solchigen übernachtet, kann man sich die mobile Duschmöglichkeit auch komplett sparen.

Manche installieren sogar Durchlauferhitzer*, Warmwassersboiler* oder Wellnessdusche in ihrem Fahrzeug. Das wollte ich allein aus Kostengründen nicht machen. Mir genügt die Kanisterlösung mit Schlauch fürs Camping absolut.

Wechselrichter

Mit einem Wechselrichter kannst du den Gleichstrom deiner 12V-Bordbatterie in 230V-Wechselstrom umwandeln. So lassen sich alle normalen Geräte, wie zum Beispiel ein Laptop, ein Fön oder auch ein Fernseher betreiben. Aber Vorsicht: Dieser Prozess ist alles andere als verlustfrei! Außerdem benötigst du eine (oder im besten Fall sogar mehrere) starke Batterien, denn der Wechselrichter saugt deinen Akku leer wie ein durstiger Vampir einen einsamen Wanderer.

Ich habe im WulliBulli keinen Wechselrichter installiert. Zum einen habe ich keine Batterie, die sich dafür eignet, zum anderen habe ich auf jedem Campingplatz einen Landstromanschluss. Solltest du zu denen gehören, die vorhaben, in ihrem Camper dauerhaft zu wohnen oder zu arbeiten, sieht die Sache für dich vielleicht aber anders aus.

Wenn du dir einen Wechselrichter zulegst, solltest du darauf achten, einen mit reiner Sinuswelle zu nehmen. Dies dient vor allem dem Schutz deiner Verbraucher! Außerdem haben sich vor allem die billigen Geräte aus Fernost als Mogelpackungen herausgestellt: Die werden entweder sehr heiß, laut, oder es kommt nicht die gewünschte Leistung heraus.

Gute Wechselrichte bietet zum Beispiel die renommierte Firma Victron an. Die gibt es in verschiedenen Leistungsstärken, zum Beispiel in 500W* oder 1200W* an. Von der ebenfalls bekannten Firma Renogy gibt es (für Leute mit richtig dicken Batterien 😉) auch gute Geräte mit 2000W* oder sogar 3000W*.

Weitere Verbraucher

Mal sehen, was sich sonst noch so finden lässt. Ideen oder Anregungen? Schreib uns einfach!

Solaranlage

Tatsächlich steht der Einbau einer Solaranlage im WulliBulli noch an! Das Solarpanel*, der Laderegler*, Batteriekabel*, Verbindungskabel* und natürlich die Halterung für das Panel* liegen schon bereit. Natürlich berichte ich dir, wie der Einbau ablief und auf was du dabei achten musst.

* : Affiliate-Link. Damit könnt Ihr meine Arbeit unterstützen. Zur Erklärung siehe hier.